世界知名的雪梨歌劇

院最初的規畫

只需花費4年、700萬美元建造,但實際工程卻耗費14年、預算追加到1.02億美金才完工;回想學生時代,你是否常常拖到最後一刻才趕完期末報告?出了社會,你是否經常為了趕上結案日期,只好爆肝加班來解決意料之外的麻煩?

無論從政府到個人,都得面對這種「計畫謬誤」惹出的禍!什麼是「計畫謬誤」?又該如何避免它一再浪費我們的時間和金錢?以下分享四種方法,讓你精準掌握工作進度、趕上論文期限!

實用點:學這四個步驟,讓你擬定計畫目標時更務實,避免無止盡的投入時間和金錢。

本文四大重點:1. 為什麼計畫總是超出預期?因為我們忘了「歷史的教訓」。 2. 每天能專注核心工作的時間只有「72分鐘」!你需要做好「最壞打算」。 3. 大事化小事,擬定具體「計畫」取代追求模糊「目標」。 4. 一日之計在於「午」?選擇一天中效率「最差」的時段做規劃。

犀利士5mg-對於勃起困難,硬度不夠,半途軟掉等勃起功能障破及攝護腺肥大症頻尿等男性性功能問題,均能有非常好的治療及保養功能

1. 為什麼計畫總是超出預期?因為我們忘了「歷史的教訓」

國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)曾作過統計,在所有執行完成的專案中,只有略高於一半的比例如期完成。人們對預估自己要花多少時間、金錢完成任務時,往往會太過樂觀,導致後續得不停修正原先的預期。

(圖片來源:Pixabay)

(圖片來源:Pixabay)

以色列裔的美國心理學家、也是《快思慢想》作者Daniel Kahneman首先在1977年用「計畫謬誤(planning fallacy)」來形容這種現象。

Kahneman和研究團隊發現:人在預測未來時,很少回頭檢視過往類似的項目花了多少時間,反而傾向用直覺解讀眼前的工作。

因為每次完成任務後,我們腦海裡的印象似乎只會留下最後美好的成果,過程中遭遇的所有困難會被漸漸淡忘;此外,若遇到類似的任務,也會認為自己早就非常熟練,不像第一次需要花那麼多時間。

計畫謬誤不只影響你的時間(加班)和金錢(追加預算),若你是專案負責人,還會讓所有成員拼命追趕一個不合理的期限而抱怨連連。那我們該如何降低計畫謬誤發生的可能?有兩個方法:「讓別人幫你估」、「把自己當菜鳥」。

1994年,加拿大Wilfrid Laurier大學的研究團隊發現一個有趣的現象:雖然我們評估自己的期限總是太過樂觀,但幫別人估卻很準!

這是因為對別人不夠瞭解,避開了主觀的直覺反應,評估的依據轉而聚焦在過往經驗,心態上也會更趨向保守。

另一方面,評估時程最好先把「近幾次」的經驗放在一旁,回想「第一次」面對新客戶、新需求時,前面需要多久磨合期?需要學習多少新知識?如何調整彼此的合作模式?這些都是需要花費可觀的時間和心力、造成延長加時的重要因子。

2. 每天能專注核心工作的時間只有「72分鐘」!你需要做好「最壞打算」

提供一系列生產力工具的公司「RescueTime」曾做過調查,統計近5萬名上班族的工作型態,得到一個驚人的數字:平均每人每天只有1小時12分鐘花在最重要的工作上!

假設一天待在公司8小時:其中1.5小時開會、2小時回覆email和即時訊息、不時響起的電話、同事間面對面溝通又花掉2小時,再加上被打斷後重新進入狀態所花的時間,把這些通通扣掉後剩下的,才是你真正能花在核心任務的時間。

(圖片來源:Pixabay)

(圖片來源:Pixabay)

因此,做計畫時千萬別把一個工作天算作8小時,而是依據個人狀況,把你知道「一定會發生」、「可能會發生」、「想不到會發生」的因素通通納入考量。

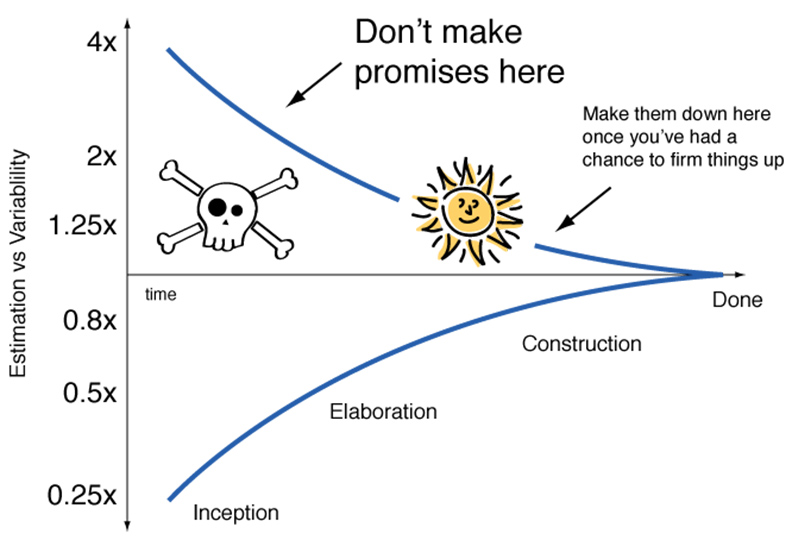

舉個實際例子:專案剛開始會存在許多不確定性,如:預算還在審查、客戶只給部分規格、供應商還沒承諾產能等等,儘量把這些變數加入評估,隨著專案持續推進,這些不確定性會越來越明朗,最終會收斂到一個合理的範圍。

(圖片來源:Agile In a Nutshell)

(圖片來源:Agile In a Nutshell)

3. 大事化小事,擬定具體「計畫」取代追求模糊「目標」

接下一個龐大的專案後,首要之務是化整為零,將一個粗略的大任務拆解成具體的小步驟,把注意力放在這些步驟,而不是最終的「目標和結果」。

這樣做的好處是:不會被乍看很驚人的規模和複雜程度嚇到、專案的進度也容易管理。至於份量該拆分到多細?差不多一小時內做完就可以,接下來再用具體的敘述訂出三個重點:如何做、做多久、要得到什麼成果?

(圖片來源:Pixabay)

(圖片來源:Pixabay)

比方說:

計畫1:「星期二早上9~11點到圖書館找資料,完成期末報告大綱。」取代「我這禮拜要寫期末報告。」

計畫2:「後天下午和廠商開會1.5小時,要談定規格和採購數量。」取代「這星期要和廠商談定專案合約。」

同時,還要準備好「B計畫」以防意料之外的事情打亂原先的計畫:

計畫1-B:「星期二可能臨時有社團活動,我最好先預約星期三的自習室。」

計畫2-B:「萬一後天下午臨時被要求出差,最好明天先和代理人交代好策略。」

4. 一日之計在於「午」?選擇一天中效率「最差」的時段做規畫

2011年,康乃爾大學社會學教授Michael W. Macy和學生Scott A. Golder發表了一個有趣的研究 ,他們分析了幾百萬則公開的推特貼文,發現人們的情緒會隨著生理時鐘和季節更迭有固定的起伏。

剛起床時情緒最正面,許多樂觀正面的名言佳句出現的頻率高;美好的一天開始後,負面用詞出現的頻率會漸漸增加;把時間拉長來看,每個季節的日照長度不同也會連帶影響人們情緒的變化。

(圖片來源:Pixabay)

(圖片來源:Pixabay)

這種規律和我們做計畫有什麼關係呢?研究指出,大部分的人會在起床後6小時到達第一個「情緒低谷」,就大約是在中午吃完飯後。這時頭腦思緒比較遲鈍、情緒起伏大、心態也偏向悲觀,不太適合處理正事、進行溝通,但卻正好用來「抵銷」人類天生的樂觀傾向,是個做時程規畫不錯的時間點。

雖然每個人生理時鐘可能有差異,但原則大致不脫「找出自己疲勞或難以專心的時段,暫時放下手邊進度緩慢的重要工作,專心做規畫。」

理解完「計畫謬誤」以及四種治療方式後,下次當讀者們遇到需要規畫的時機,不妨試試這四個方法能否讓你擺脫常常被專案期限、期末報告追著跑的刺激生活。

文/陳蔚銘

同場加映:

1. 學著當「永恆菜鳥」?3位矽谷大師,教我們如何享受職場浮沉

2. Elon Musk怎麼寫 email?學習他這4個祕訣,在不可能中找到成功的方法

3. 為什麼瘦身很難成功?學外語常半途而廢?史丹佛大學教授教我們用「頭輕腳重」達成目標,克服「虎頭蛇尾」的人性弱點

參考資料:

1. We’re terrible at predicting time, so do these things instead

2.Avoiding The Planning Fallacy: Improving Your Project Estimates

3. The planning fallacy: Why we all assume we have more time than we actually do each week (and how to fix it)

4. The planning fallacy: a flaw in thinking we could do without

(原文刊載於《創新拿鐵》;本文獲授權轉載;內容僅反映作者觀點,不代表本社立場。)

藥品專欄,早洩怎麼辦,男性攝護腺,陽痿怎麼辦,提高性能力,男女性心理,夫妻間生活,補腎保健,性愛技巧,外遇出軌,健康飲食